『魔の山』を読もうと思ったきっかけは、なんだったろう。

おそらく、比喩ではなくて、2025年2月、3月、4月現在の、トランプ、ヴァンス両氏に翻弄される日々の中で、ころころと足場の変わる世界情勢に呑みこまれないために、「精神の端っこ」をどこか確かな陸地に結びつけておきたいと無意識が願ったことだった気がする。そこから本棚に文学を探し、ふと何十年も読めずにきたトーマス・マンの『魔の山』を思い出した。読むとしたら「今しかないかも」と思った。

それがきっかけだったと思う。

ーーーーーーーーーーーーーーー

むかし、ヒマラヤ山脈の麓の村でリサーチをしていた頃、文明と日本語が恋しくなるたびに、霧深い山間の山岳宿を訪れた。世界中のバックパッカーが立ち寄る宿の待合室は、いつもストーブが焚かれ、本棚には旅行者が置いていった外国語の本が雪崩のように積まれていた。そこから日本語の本を見つけて読むのが好きだった。

ある日、本棚の奥に黄ばんで眠っている『魔の山』を見つけた。手持ちの本と交換して持っていってもいい現地の習わしに則り、私も鞄にあった本を置いてそのボロボロの本をもらってきた。でも下宿に帰って裸電球の下、何日がんばってみてもまったく歯が立たない。しかたなく、次に行ったとき、書棚にぽんと置いてあった『中国行きのスローボート』村上春樹著(躍り上がって喜んだことは言うまでもない)と交換してして帰ってきた。たしか19歳の秋ごろだったから、あれから30年が経つ。

ギィッと軋む木のドアを押し開けると、いつも目前に蒼い霧をまとって屹立していた雪山の光景とともに、「ああ、私はまだ『魔の山』に登れなかったんだな」という感慨はずっと頭の片隅にひっかかっていた。

そんな思い出の『魔の山』。

上下巻を合わせて1200ページを超えるという。

今回は味も素っ気もなくKindleで購入し、しかもそれでも序章でギブアップしそうになったのでAudibleに切り替え、音声に疲れたら字面、字面に疲れたら音声という、逃げ場のないかたちで読み切った。

雪山よ。どうにか、生きているうちに読み(聞き)終われました。

これがいまの、本音。

この安堵感を、まず感想第一声として、記しておきたい。

ーーーーーーーーーーーーーーー

【ここから、ちょっとだけ序章のあらすじ。と感想(ネタバレはなし、たぶん。)】

精神の変化の中で、死への親愛感から出発して生への意志で終わる変化が、私たちには最も親しみ深い変化である。

トーマス・マン

この一文が、すべてを言い得ているんのではないだろうか。

近代西洋文学屈指の教養小説とされる、本著。

全方位、全階層において、すさまじかった。

あらすじは、23歳の若き主人公ハンス・カストルプが、結核で療養中の従兄弟ヨアヒムをスイスの結核療養所(サナトリウム)「ベルクホーフ」を見舞ってしまったところから始まる。休養がてら、気楽に従兄弟のそばで休養して去るつもりが、自身も結核と診断されて、滞在延期を余儀なくされる。日常から隔絶されたその場所で数日を過ごすうち、時間や生命の概念が揺らぎ始めるハンス。ところが奇妙な患者たちや医師との避けられぬ交流を通して、サナトリウムの歪んだ日常に、ハンスは従兄弟ヨアヒムよりも馴染んでいく。人文主義者セテムブリーニ氏や、革命思想家ナフタという強烈な人物も絡んできて、思想、宗教、歴史という壮大な議論が繰り広げられる中、彼は、「ステップ狼の目」を持つロシア既婚夫人への恋に翻弄され、気がついたときにはすっかり『魔の山』に魅入られて去れなくなっていた……というお話。

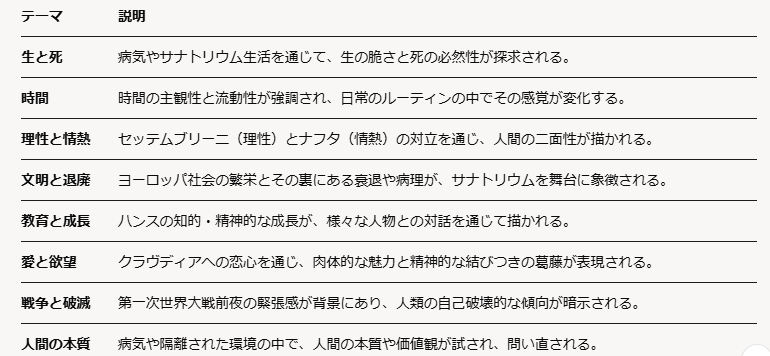

「魔の山」が扱っているテーマをGrokさんにまとめてもらったところ、以下のようになりました。

扱っているテーマは、まあ人生のほぼすべてですね。

私自身の率直な感想は、まとめられる自信がまるでないので最初から比喩でいくと、

時間が永劫につづく、思考と概念の『闇落ち遊園地』に、目隠しをされてぽーんと放り込まれる感じ。

遊園地は真っ暗で、自分も目隠しをされている。

今、どの遊具が目の前にあって、それでどのくらい遊ぶことになるのかわからない。それでも前に進むと、「健康と人生」というメリーゴーランドがあり、「宗教と破滅」というジェットコースターがあり、「恋と欲望」というウォータースライドがあり、「歴史と人間」というマジックカーペットがあり・・・、毎回、物語の語り手に手を取られては遊具の回転にぶっ込まれ、その渦の中でうわあああと回され続ける感じ。

これが素直な読後感です。

若く、主体的な信念のないハンス自身もそういう情けない受動性を体現していて、最初の一瞬だけはひるむものの、ものの2日とたたないうちにサナトリウムの時間に取り込まれ、そこを去れなくなる、どころか彼こそがプロ住人になっていくのだが、トーマス・マンによるこの若者の描写がなんともまあ、ー こうして読み終わってみれば、ということだが ー 愛情に満ちていることに胸を打たれるんですね。

最初の方はまったくそう感じないけれど、それは読者の私に感じる感性が育っていなかったからなのだということが、最後のページを繰るとわかる。

ハンス・カストルプ (Hans Castorp)という、文学史で「もっとも主人公感がない」と揶揄される主人公。いいとこのお坊ちゃん。繊細な心をもつゆえに、周囲の環境、言動にすぐ感化されてしまう彼は、平地(現実社会)では一応、技師職(エンジニア)という近代合理的な職に就いたものの、おそらくまともに働いたこともないうちに、ここに来てしまったよう。大人として社会に対する責任や奉仕という価値観を確立しないままに、その機会を喪失してしまう、という設定。有閑階級ではあるが親も家庭なく、そういう意味でも「よりどころのない」感じが素晴らしい。死への親和性がもともと深い人物なんですね。

最初、お話は「ハンスVS療養所の人々」という個人的なスケールから始まるが、徐々に螺旋を巻いて暴風雨を巻き起こす竜巻のように、「西洋合理主義」VS「魑魅魍魎のその他の価値観」となっていくあたりが、もう圧巻。

あと個人的には、残りがあと250ページぐらいとの表示が出たとき「あ、もうすぐ終わるんだ・・・」と思ったこと。人生とは全て相対的な認識にすぎないと再確認した。

ーーーーー

ハンス以外に一人だけ、愛すべきキャラを紹介すると、それは間違いなくイタリア人・人文主義者のセテムブリーニ (Ludovico Settembrini)氏。

キャラが立ちすぎていて到底うまく描写できないが、たぶん1200ページのうちの半分はこの人の独演会で占められているのではないかと思う。後半で、トーマス・マンも、『さて、人を邪魔することが使命のセテムブリーニ氏は…』と呼称する笑。

彼は、ハンスの精神的守護者。

マンは、最終的に文学史上「マンの転換」とも呼ばれる大きな思想的変容を、このセテムブリーニ氏に注ぐ眼差しの変化で描いていくが、それがまた切ないくらい見事なんですね。この辺りは、マンが辿った思想的変容を、歴史を紐解きながら読むとよけいにぐっとくる。セテムブリーニ氏、いい人だったな。絶対に毎日会いたくないけど、一生視界の隅にいててほしい感じのおじさん。

その他、愛着の湧いてしまったキャラクターをあげるときりがないが、読んでいるときは全く魅力的に見えないどころか、登場するたびに延々と語られる描写に毎回泣かされた。なのに最後は、彼らの、とくに人間らしい欠点の数々に、どうしようもなく愛着がわいてくるから不思議。

ーーーーー

また、大真面目に語られているのに笑ってしまう箇所はいくつもあって、例えばひとつだけ紹介すると、それはハンスの、シュテール夫人を巡る病気という価値への失望。

シュテール夫人とは、サナトリウムの患者の一人で、ハンス・カストルプとは食事のテーブルが同じ中年女性。無神経で品のない言動が多く、教養の欠如が目立つキャラクター(いたた)。具体的には大作家の名前を間違えたり、「コスモポリタン」を「コスモポリート」と誤ったり、文化や歴史に関する知識が何かと浅いことを次々と露呈する。それぐらい赦してあげてよ…と思うが、彼女のこうした振る舞いは、ハンスにとっては耐え難い。なぜなら彼は、病気、特に結核が人を「高貴にする」という理想主義を持っていてるから。ハンスのこの自分勝手な理想主義、おもしろすぎてツボでした。「病気は、必ずしも人間に精神的な向上をもたらさない」という「発見」は、ハンスにおおいな失望と内省を促すのです。

私はこれで一気に、ハンスのファンになりました。

ーーーーー

ただすごいのは、それぞれの濃い登場人物たちは、もう一段深い階層でそれぞれが当時のヨーロッパに蔓延していた思想や風潮を体現するシンボルとして描かれていること。こういう複雑多岐な状況を、ひとつの物語として構造的に書ききれるところが、文豪の文豪たる所以なのだろうな。。。

ここからは超感覚的な感想。

私は本書の半分を越えたあたりで、

「あれ? この主人公の受け身な感じ、誰かに似ている・・・」

と感じはじめ、

「……そうだ、これは、ワタナベトオル! そういえば女の子を口説く前に彼が読んでいたのは『魔の山』ではなかったっけ?」

と懐かしき『ノルウェイの森』を思い出した。

そしたら、そんなことはとっくに世間では暗黙の周知事項だったらしい。

そう、『ノルウェイの森』で、ワタナベトオルが熱心に読んでいたのは『魔の山』。

『ノルウェイの森』が、たとえ部分的であるにせよ、これほど『魔の山』へのオマージュとなっているとは、今の今まで知らなかったんですね。

受動的で、主体性がない主人公が、魔の山に吸い寄せられ、その魔力になじみ、戻ってこれなくなるという構造。これも見事なほどそうだった。

ワタナベトオルがはじめて直子の部屋に行った日、(すでに心を病んでいた)直子が延々と話し続ける様子を、

Aの話がいつのまにかそれに含まれるBの話になり、やがてBに含まれるCの話になり、それがどこまでもどこまでもつづいた。終りというものがなかった。

ノルウェイの森

と描写をする場面があるが、『魔の山』ではそれが300倍ぐらいのスケールで繰り広げられる。音をたててドアを閉めるマナーのなっていない患者の話が、いつしか教養の話になり、いつのまにか西洋文明に、そして歴史へとつながり・・・というふうに。誰か止めて。

ーーーーー

もうひとつは、主人公が「受け身」であるということが、いかに「語り手」としては最強であるかということ。

この気づきは大きかった。

ワタナベトオルとハンス・カストルプの生き方が、受け身で主体性のないところがなんとも似ているが、それゆえに、いやだからこそ、双方ともが「物語を受けていく器」になれるんだなあ。

ーーーーー

……と、このあたりまで書いたところで、4月13日の鳥井さんと最所さんのVoicyを聴いたからもうたまらない!「空っぽであること」について見事に言語化されていて、おもしろくて嬉しくてたまりませんでした。

ここからは鳥井さんと最所さんの例えもお借りしながらすすめると、器が「ぼく(自分)」でいっぱいいっぱいの三島とか太宰とかの主人公が、たとえ『魔の山』に行って、セテムブリーニ氏ら個性的な面々に会ったとしても……じゃなかった、三島や太宰の主人公なら東京に行った方がいいですね。そう、彼らが東京に行って直子に再会したとしても、当の「ぼく」が自分の自殺願望や放火願望でいっぱいいっぱい、忙しすぎて、直子やレイコさんは心を開く隙など与えてもらえないだろうし、それゆえ、彼女たちが己心の闇を見つめていく物語の余白など、生まれなかっただろう。少なくとも「ぼく」との関りにおいては。

そこにいる「ぼく」がハンスであり、ワタナベトオルであった ー つまり「空っぽの器」であったからこそ、周りの人物が『物語』を生きはじめたのだな。

ワタナベトオルの場合は、それが学生運動最中の東京周辺での出来事だが、ハンス・カストルプの場合は、ヨーロッパ全体が第一次大戦へと向かう暗雲のもと、「人生とは、啓蒙思想とは、愛欲とは、戦争とは、西洋文明とは!?!?」というスケールで周囲に物語を語らせてしまうのだから、その空っぽの器のスケールたるや、押して測るべし、です。

うん、ハンスは、今まで読んだ本の主人公の中で最強の「空っぽ大賞」かもしれない。

誉めてます。

ーーーーー

とめどがない感想も、そろそろ終わりします。

唐突にここで、去年WaseiSalonで読み終えた『罪と罰』と比較してみたとき、読みにくさの点でも『魔の山』が上手(うわて)だったが、キャラクターの愛らしさ具合においても『魔の山』が上だった。

・・・なぜか悔しい。ラスコリーニコフ、ごめん。 これはどうしてなのだろうと、誰かと語り合えたら楽しいだろうな。今後の人生でも、私は折に触れて登場人物を思い出し、「あの人なら、この人なら、こんな時どういうかな」と思い出すだろう。人生に、そういう道連れが増えるというのは、とてもうれしい。

ーーーーー

そして最後に、読書会に習ってモヤモヤを置かせてもらうと、この二つの世界文学作品が、両方とも最後はキリスト教的「愛」という価値観にばっさり帰結するところが、私にとってはまったくもって「え?! なんで?!」となった点においても共通していて、とても味わい深い読書体験だった。

あなた、こんだけ……こんだけ書いておいて最後は「愛」ですか!? といまだ呆然としつつ、今後も文学の山にひるむことなく登っていきたい。